Andreas Schlaegel | Der Boden der Tatsachen

Die neuesten Gemälde Valeria Heisenbergs habe ich das erste Mal auf Instagram gesehen, der bekannten sozialen Plattform, auf der man sich über Bilder austauscht. Einem Ort, der beispielhaft für den ständigen medialen Bilderrausch steht, wo dem ohnehin bereits verfügbaren Strom immer weitere Bilddateien hinzugefügt werden. Auf mobilen Geräten finden sie kurz Beachtung, und finden dann, mit einem Herzchen versehen, Zustimmung, die gleichzeitig die Sichtweise des Urhebers und damit diesen selbst bestätigt. Dabei wird kaum mehr verhandelt, dass jedes Bild, jedes künstlerische Werk zunächst durch das Nadelöhr der Fotografie, meist des Schnappschusses, gezogen wird, und letztlich auf dem Smartphone betrachtet werden wird. Das hat einen gleichmacherischen Effekt, der sich auf alle Bilder auswirkt, denn trotz der hochauflösenden Bildschirme dieser Geräte, ist es oft schwer, wichtige Details zu erkennen. Dazu kommt die mysteriöse, geisterhafte Qualität des digitalen Bildes, das ohnehin nur latent als Objekt sichtbar wird, sich nur kurz, auf Abruf, manifestiert, und im Wesentlichen flüchtig bleibt. Für den sprichwörtlichen Augenblick leuchtet es aus den Tiefen des Bildschirms hervor, und ist im nächsten Moment wieder verschwunden.

Kaum der Ort um Kunst zu betrachten. Aber die App hat für Künstler eine andere Bedeutung, auch um die relative Isolierung des eigenen Ateliers kurz zu überwinden, unkompliziert neueste Arbeiten oder Arbeitsansätze im Kreis von Kollegen vorzustellen und den entsprechenden Diskurs anzuregen. Auf dem erwähnten geteilten Bild war es schwer zu erkennen, dass es sich dabei um ein Aquarell handelt.

Die Technik ist an dieser Stelle von Bedeutung, weil die charakteristische, über Jahre perfektionierte Arbeitsweise der Künstlerin sich durch eine besondere Qualität der Ölmalerei auszeichnet. Denn gerade sie ermöglicht ein langsames Arbeiten, das die Künstlerin in zahlreichen Etappen, jeweils die Ergebnisse reflektierenden Schritten, umsetzt. Die inhaltlich und malerisch ineinander verschränkten Bildebenen finden dabei eine Entsprechung in zahlreichen malerischen Schichten, die einzeln durch Lagen meist transparenten, getönten, seltener opaken Lacks versiegelt und voneinander entkoppelt wurden.

Wie auch die letzte, oberste Schicht. Die Oberflächen dieser Gemälde sind hochglänzend, irritieren das Auge durch weitere Reflexionen des Ausstellungsraums und der Betrachtenden, und entziehen sich dem unmittelbaren Zugang zur Malerei. Dabei erfordern die Bilder ein gewisses Maß an Versenkung, um die von der Künstlerin darin geschaffenen komplexen Räume – oft an Spiegelkabinette erinnernde, labyrinthische Kammern mit unwahrscheinlichen Verzerrungen – wenigstens im Ansatz zu ergründen. Nicht zuletzt um in der Überfülle visueller Informationen, dem Neben- und Übereinander von Straßen, öffentlichen Plätzen, Architekturen und deren verschobenen, ineinander stürzenden Proportionen und Maßstäben Orientierung zu finden.

Die Lasur, also das malerische Verfahren transparente Farbschichten im Bild übereinander anzuordnen, ist dem Aquarell quasi eingeschrieben, für das es wichtig ist, dass das weiße Papier, der Bildträger selbst, stets durch die Farben hindurch scheint, sie illuminiert. Als relativ schnelles künstlerisches Medium, erfordert es rasches und konzentriertes Arbeiten, vor allem aber Präzision, da Korrekturen nur sehr eingeschränkt möglich sind.

Die Sicherheit der Künstlerin in Bildfindung und Ausführung verleiht diesen klein-formatigen Arbeiten eine besondere Art von Leichtigkeit und Lebendigkeit. Sonst selten in ihrem Werk tauchen in diesen urbanen Landschaftsausschnitten Figuren auf, ein Jogger in neongelbem Sportoutfit, ein selbstvergessen spielendes Kleinkind, oder Sonnenbadende im öffentlichen Park, ein telefonierender junger Mann im Einkaufszentrum. Weniger als Individuen erkennbar, denn als Staffage für betont alltägliche Szenen wirken sie in ihrer angedeuteten Körperhaltung und Kleidung prototypisch für eine konkrete, zeitgenössische städtische Umgebung, zwischen Freizeit und Arbeit.

Auch für diese Bilder nutzt die Künstlerin Fotografien als Vorlagen, selbst aufgenommen, oder gefunden, wie im Netz kursierende Aufnahmen von Überwachungskameras. Diese Information ist weniger wichtig für das Verständnis des einzelnen Bildes als für die zugrunde liegenden Interessen der Künstlerin, sowohl an der Darstellung der sie umgebenden Realität wie auch in ihrer andauernden Reflexion über Konventionen von Bildaufbau und -erzählung.

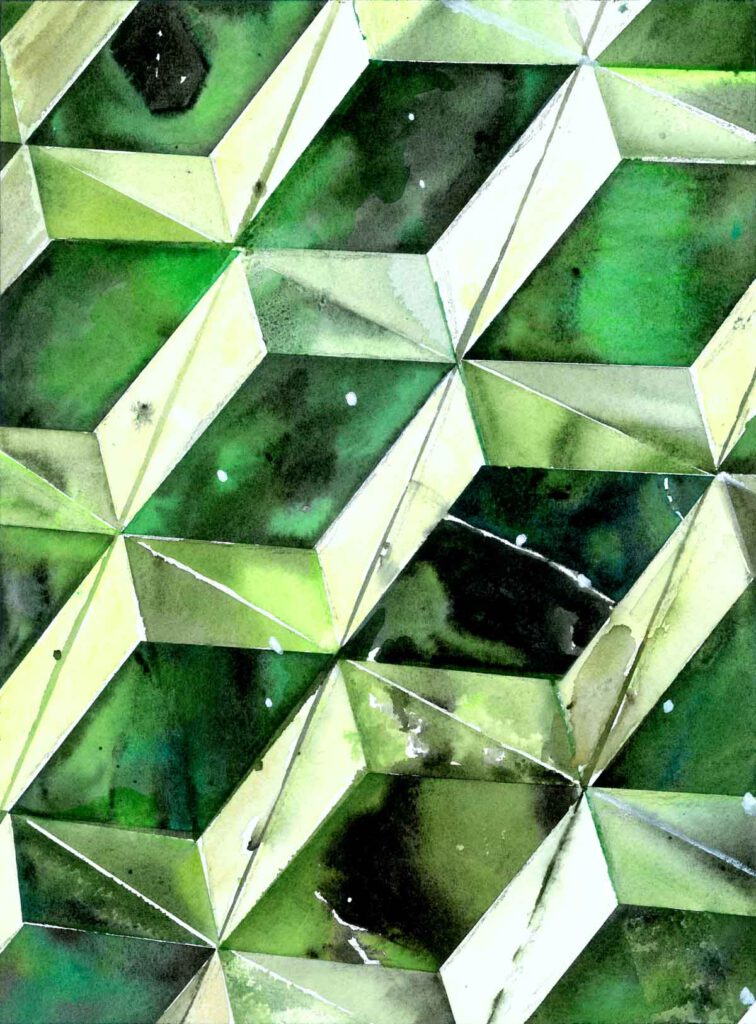

Das wird vielleicht am deutlichsten dort, wo die Erzählung scheinbar völlig verweigert wird, wo der Blick, vielleicht in einem Moment der Scham, sinkt und auf den Fußboden trifft, dem Boden der Tatsachen, wie zur Selbstvergewisserung der eigenen Position, des eigenen Standorts. Im eingangs erwähnten Aquarell war der Boden in einem aufwändigen geometrischen Muster farbiger Marmorplatten gestaltet, die Ausblühungen, die sich bei der Trocknung der Farben ergaben, effektvoll eingesetzt, um die lebhaften Strukturen des Steins zu betonen. Die fotografische Vorlage war an der zentralperspektivischen Flucht der Linien der Fugen zwischen den einzelnen Marmorplatten ablesbar.[1]

In Abgrenzung zur Fotografie, die gewöhnlich als Index gelesen wird, also die Präsenz ihrer Gegenstände dokumentiert, zeichnet sich die Malerei nicht nur als Methode zum einfachen Festhalten von Bildern aus. Vielmehr bietet sie die besondere Möglichkeit einen eigenen Blick zu entwickeln und das Bild aus einer subjektiv gefärbten Übersetzung aus der Realität zu erstellen. Sie lässt Komplexität zu. Das beginnt mit der Entscheidung, was ins Bild gerückt wird, und was draußen bleibt. In den Gemälden Valeria Heisenbergs finden die ausgeklammerten, vermeintlich unwichtigen oder unwesentlichen Dinge über Spiegelungen den Weg ins Bild. Die ausgeschlossene Umwelt wird ins Bild zurückreflektiert.

So ist vielleicht auch das Bild des Marmorbodens zu betrachten, das aufwendig gestaltete und nicht unerhebliche Detail eines Innenraums, der aber als Fußboden in erster Linie funktional ist und wenig Beachtung der Besucher findet. Üblicherweise außerhalb des Bildes, aber gleichzeitig notwendige Bedingung dafür.

Insofern konstruieren diese Bilder auch einen Konflikt, der wiederum auf die problematischen Bestätigungsmechanismen sozialer Medien verweist. Denn im Betrachten Valeria Heisenbergs Bilder ist der Akt des Sehens keiner, der zur Bestätigung der subjektiven und sozialen Wahrnehmung der eigenen Identität geeignet ist. Es ist kaum möglich, sich selbst in der eigenen Spiegelung wiederzufinden, sie liegt als weitere, latente Ebene im Bild.

Im Gegensatz zum narzisstischen Impuls der Betrachtenden produzieren die Bilder Valeria Heisenbergs Distanz, weisen auf Differenzen hin und verkomplizieren ein als sicher vorausgesetztes Wissen. So kann man sich in den Zwischenräumen, die die Künstlerin in ihnen eröffnet, durchaus verlieren. Denn in ihnen ergeben sich Pfade nicht nur in ihre Bildwelten, sondern in die Kultur, die sie hervorgebracht hat.

Andreas Schlaegel | A Matter of Fact

The first time I saw the latest paintings by Valeria Heisenberg was on Instagram, the popular online platform for sharing pictures. A location where files are continuously generated and added to the already existing maelstrom of images, itself an example of the constant image frenzy in all strata of media. On mobile devices, the shared individual images may receive brief notice and given a little heart as a sign of approval by the viewers, which swiftly confirms the point of view of the image’s author, and in continuation validates not only the image, but also recipient and author. Rarely is there any deeper reflection of the image, artistic work or else, as each is first pulled through the eye of the needle of snapshot photography, to be viewed on the diminutive screen of a smartphone. Despite the high-resolution screens of these devices, it still makes it difficult to see important details, creating an equalizing effect among the shared images. In addition, the digital image takes on a mysterious, ghostly quality. It is only latently visible as an object, manifests itself briefly, on demand, and essentially remains fleeting. For a brief moment it shines out from the depths of the screen, to disappear again in the next.

Hardly the context to look at art. But for artists the app takes on a different meaning, for example, to briefly overcome the relative isolation of the studio, to present the latest work or aspects of an artistic approach to colleagues directly, in an uncomplicated manner, to stimulate discourse.

It was hard to tell from the shared picture that it was a watercolor.

The technique is important at this point because the artist’s characteristic work method, which has been perfected over the years, is characterized by the special property of oil painting. It enables a slow pace of working, which the artist makes use of by realizing her paintings in a succession of layers, pausing to reflect on the results of each step. The interwoven image plains of painterly technique and subject matter find a correspondence in her structural approach to applying layers paint, which are individually decoupled and sealed off from each other by additional layers of sprayed lacquer, mostly transparent, less often tinted or even opaque.

Such as the final layer, rendering the surface of the painting high-gloss, irritating to the eye by reflecting the exhibition space and the viewers themselves, thereby eluding direct access to the painted realms. In doing so, these images require a considerable amount of immersion in order to fathom the complex, labyrinthine spaces the artist creates, reminiscent of mirror cabinets with unlikely distortions. Not least in order to orient onself in the overabundance of visual information, the juxtaposition of streets, public squares, architecture and their shifted or even collapsing proportions and scales.

The glaze, i.e. the painterly process of stacking transparent layers of paint on top of each other, is practically inscribed in the watercolor technique, where it is essential for the white paper, the picture base, to shine through and illuminate the colors. A relatively fast artistic medium, it requires quick and concentrated work, but above all precision, since corrections are only possible to a very limited extent.

The artist’s confidence in finding her motif and realizing the painting gives these smaller works a significant lightness and liveliness. Seldom elsewhere in her work figures appear casually in the tightly cropped urban landscapes: a jogger in a neon yellow sports outfit, an oblivious toddler at play, sunbathers in a public park or a young man in a shopping center on his mobile phone. They are less recognizable as individuals, and rather play roles as human staffage for decidedly everyday scenes, their posture and clothing prototypical for a concrete, contemporary urban environment, between leisure and work.

As for her other work, the artist uses photographs as templates, taken by herself or found surveillance footage retrieved from the internet. This may be less important for the understanding of the individual picture than for the underlying interests of the artist, regarding both the her representation of the surrounding reality and her ongoing reflections on the conventions of pictorial structure and narration.

This is perhaps most evident where the narration is apparently completely refused: where the gaze is cast down and meets the floor, the hard ground of facts, as if perhaps in a moment of shame to ascertain one’s own position by reassuring oneself of one’s own location.

In the aforementioned watercolor the floor was designed in an elaborate geometric pattern of colored marble slabs, the efflorescence of the died paint used effectively to emphasize the vivid structures of the stone. The central perspective alignment of the joints between the individual marble slabs rendered the photographic template recognizable[1].

In contrast to photography, which is commonly read as an index, documenting the presence of pictured objects, painting can not be reduced to merely a method of simply capturing images. Rather, it offers the special opportunity to develop an individual perspective and to create the The beginning lies in the decision what to place within the picture and what to keep out of it. In Valeria Heisenberg’s paintings, what was excluded, or considered less important, finds a way back into the image via its reflections. The excluded environment is reflected back into the picture.

Perhaps this is also how the painting of the marble floor should be considered, a rendition of an elaborately designed and not inconsiderable detail of an interior, however primarily functional and probably attracting less attention from visitors. It would usually be left outside the image, while at the same time a condition sine qua non for seeing it.

In this respect, these images also construct a conflict, which in turn refers to the problematic confirmation mechanisms of social media. Because when looking at Valeria Heisenberg’s pictures, the act of seeing is not one that is suitable for confirming the subjective and social perception of one’s own identity. It is hardly possible to find yourself in your own reflection, it exists as an additional, latent layer on top of the painting.

In contrast to any viewers’ narcissistic impulse, Valeria Heisenberg’s pictures produce distance, point out differences and complicate knowledge presumed to be certain. In this sense, one can lose oneself more than a little in the interspaces the artist opens up in her paintings. Because in these she opens up paths not only into her pictorial realms, but also into the culture that produced them.

[1] The floor is in the treasure chapel of the Basilica of St. Anthony of Padua, one of Italy’s most important churches, where the uncorrupted tongue of the saint from the 13th century is kept.